Kebijakan Mualem yang bertekad menyikat habis semua tambang ilegal mendapat respons positif dan harapan besar dari masyarakat.

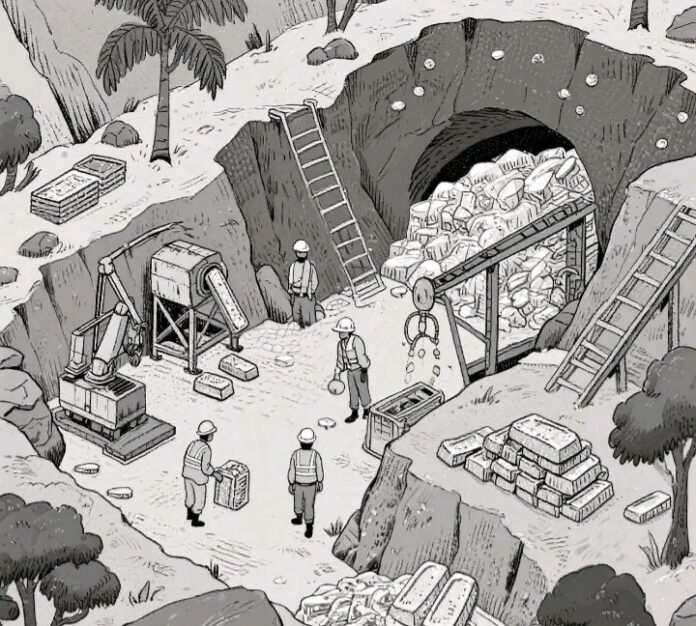

Aceh, sebuah provinsi yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah. Kini Aceh tercekik oleh cengkeraman gurita tambang ilegal yang tak hanya menguras kekayaan bumi, tetapi juga merusak lingkungan secara masif.

Di tengah krisis ini, sebuah pertanyaan mendasar mengemuka: Mampukah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menjadi solusi konkret? Ataukah ia hanya akan berakhir sebagai janji manis yang sulit terwujud?

Keresahan publik Aceh tercermin jelas dalam diskusi bertajuk “Mengurai Benang Kusut Tambang Ilegal, Uang Hitam, dan Solusinya,” pada 7 Oktober 2025 lalu. Secercah harapan sempat menyala ketika Pemerintah Aceh, melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 08/INSTR/2025 yang ditandatangani oleh Muzakir Manaf atau Mualem, menunjukkan komitmen untuk menata dan menertibkan perizinan/non-perizinan berusaha di sektor sumber daya alam.

Namun, keraguan tak lantas sirna. Apakah Ingub ini akan menjadi perisai yang kokoh bagi lingkungan dan masyarakat? Atau justru menjadi legitimasi terselubung bagi praktik-praktik tambang ilegal yang berkelanjutan?

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara gamblang menunjukkan kerugian negara akibat tambang ilegal mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Lebih memprihatinkan lagi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mencatat kerusakan lingkungan yang parah, mulai dari pencemaran air hingga deforestasi hutan yang tak terkendali.

Ironisnya, Pansus Minerba Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menduga adanya keterlibatan oknum aparat dan pengusaha dalam praktik terlarang ini, sebuah indikasi kuat adanya “uang hitam” yang mengalir deras.

Wajar bila Anggota DPR RI, Nasir Djamil, dengan tegas melabeli kondisi ini sebagai “predator state,” sebuah negara di mana hukum tunduk pada kepentingan segelintir elite. Ratusan alat berat yang beroperasi tanpa izin di delapan kabupaten di Aceh menjadi bukti nyata pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan generasi.

Temuan “uang hitam” oleh Pansus DPR Aceh pun terancam menguap begitu saja, tanpa ada tindak lanjut yang berarti. Penegak hukum pun menghadapi dilema pelik. Wadirreskrimsus Polda Aceh, AKBP Mahmun Hari Sandy Sinurat, mengakui masalah ini tidak dapat diselesaikan secara parsial. Tanpa data yang valid, transparansi, dan keberanian untuk membongkar borok di dalamnya, penegakan hukum akan selalu pincang.

Data dari Transparency International Indonesia (TII) kian memperkuat fakta bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di sektor pertambangan. Faktanya kasus tambang ilegal terus meningkat setiap tahun, tapi penyelesaiannya masih sangat minim.

Dugaan kuat bahwa tambang-tambang ilegal di Aceh banyak dimiliki atau setidaknya dilindungi oleh aparat dan telah berlangsung begitu lama. Ini menjadikannya sangat sulit diberantas. Kerusakan alam yang tak terpulihkan akan menjadi ancaman nyata. Bencana banjir, longsor, dan berbagai malapetaka ekologis lainnya mengintai rakyat Aceh.

Oleh karena itu, kebijakan Mualem yang bertekad menyikat habis semua tambang ilegal mendapat respons positif dan harapan besar dari masyarakat. Namun, penantian akan perubahan ini menunjukkan betapa lambannya birokrasi dan lemahnya koordinasi antarlembaga.

Maka, WPR bukan sekadar tentang penerbitan Pergub, Ingub atau pembentukan Satgas semata. Ia adalah tentang keberanian politik untuk menyingkirkan kepentingan pribadi dan kelompok, tentang ketegasan penegak hukum untuk mengusut tuntas “uang hitam” yang membusuk. Tentang partisipasi aktif masyarakat sipil yang tak kenal lelah. Jika tidak, WPR hanya akan menjadi fatamorgana yang menyesatkan, dan Aceh akan terus terjerat dalam gurita tambang ilegal yang mematikan.

Ini adalah ujian integritas yang sesungguhnya bagi para pemimpin di Aceh, dengan kewenangan masing-masing, untuk “mengubur” dalam-dalam praktik tambang ilegal demi masa depan yang lebih baik. Mampukah Aceh melewatinya? Semoga saja. (*)