“Potensi sumber daya alam yang besar, seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, pertanian dan perikanan, belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat di Aceh”

Dua dekade setelah perjanjian damai Helsinki, Finlandia (15 Agustus 2005), Aceh masih berjuang melawan kemiskinan. Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof. Yusni Saby menyoroti bahwa masalah mendasar, pengangguran dan ketidakadilan belum teratasi secara efektif. Sedangkan dana otonomi khusus begitu besar, yang seharusnya menjadi motor pembangunan, belum sepenuhnya efektif karena dugaan kebocoran anggaran yang mengikis kepercayaan publik.

Contohnya, alokasi dana untuk proyek infrastruktur yang mangkrak atau program pemberdayaan masyarakat yang tidak tepat sasaran. Minimnya lapangan kerja baru menjadi perhatian utama. Pertumbuhan warung kopi tidak sebanding dengan jumlah lulusan sarjana dan sekolah menengah yang mencari pekerjaan.

Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun belum maksimal mampu menurunkan angka kemiskinan. Aceh masih menghadapi tantangan besar untuk menyejahterakan warganya, meski di masa kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf, data BPS terakhir menunjukkan angka penurunan kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, persentase penduduk miskin di Aceh pada Maret 2025 adalah 12,33%, angka tersebut turun dari 12,64% pada September 2024. Meski turun dibanding puncaknya pada 2005 yang mencapai 28,69%, angka kemiskinan Aceh masih lebih tinggi dari rata-rata nasional 8,47%. Hingga kini terdapat 704.690 jiwa penduduk miskin di Aceh pada Maret 2025.

Penurunan aangka kemiskinan ini, tapi bila tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan sektor lapangan kerja, maka angka kemiskinan bisa saja naik kembali. Pemerintah Aceh harus mendorong bangkitnya sektor produksi lokal seperti pertanian, perikanan, peternakan, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan sektor pariwisata.

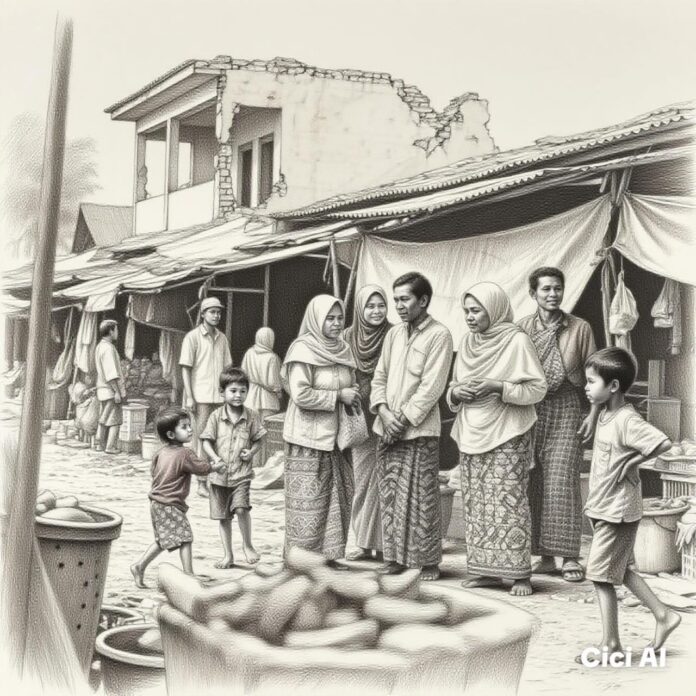

Dampak kemiskinan selama ini sangat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh. Banyak keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, pakaian layak, dan tempat tinggal yang memadai. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali putus sekolah karena harus membantu orang tua mencari nafkah atau karena tidak mampu membayar biaya pendidikan.

Selain itu, kemiskinan juga dapat memicu masalah sosial seperti kriminalitas dan konflik. Sedangkan potensi sumber daya alam yang besar, seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, pertanian dan perikanan, belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat di Aceh.

Dua dekade perdamaian Aceh semestinya dapat menjadi titik balik semangat membangun daerah menuju kemandirian ekonomi seperti yang dicita-citakan para pejuang Aceh. Apalagi saat ini Aceh dipimpin seorang gubernur dari kalangan pejuang Aceh, yakni Muzakir Manaf. Tentu Mualem sudah tahu bagaimana kehidupan rakyatnya, dan kemiskinan yang membayangi sejak puluhan tahun lalu.

Sebagai pemimpin Aceh, Mualem harus menyatukan kekuatan seluruh SKPA dan mendorong semua stakeholder untuk membangkitkan sektor produktif, yakni pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sektor UMKM serta sektor jasa, seperti pariwisata. Sektor-sektor ini yang diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja dan membangun kemandirian ekonomi Provinsi Aceh di masa depan. (**)